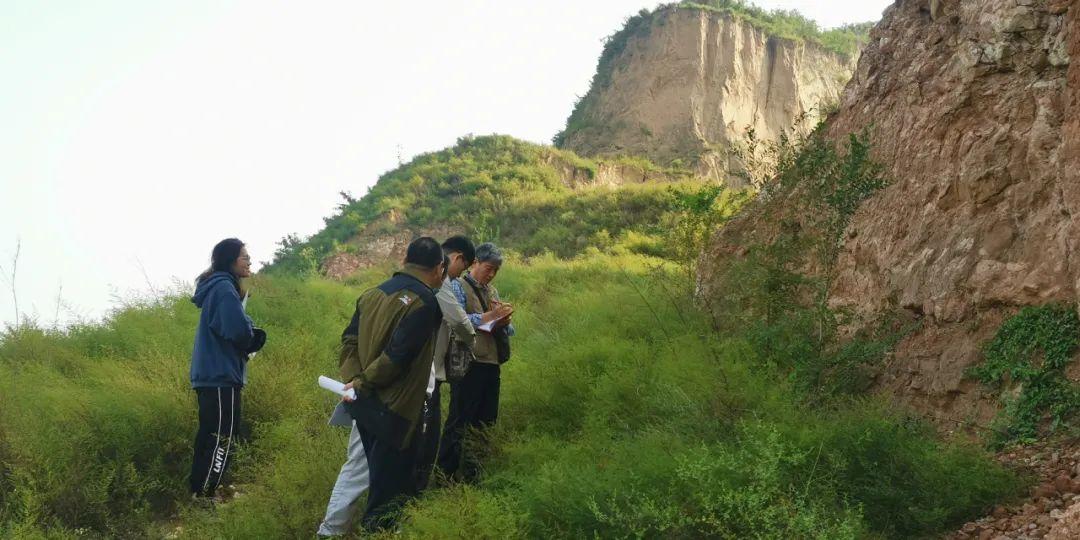

与汾河挥手作别,我们的步履继续向南,走进古汾河河道,在中科院地质专家的解读中,探寻运城盐湖的前世今生。

“运城盐湖”的形成演化历史与中国大陆新生代的构造地貌演化过程息息相关,大致经历了青藏高原隆升与汾渭地堑系形成、三门古湖形成与消亡、古汾河改道与运城盐湖形成三个重要阶段。

青藏高原隆升与汾渭地堑系形成

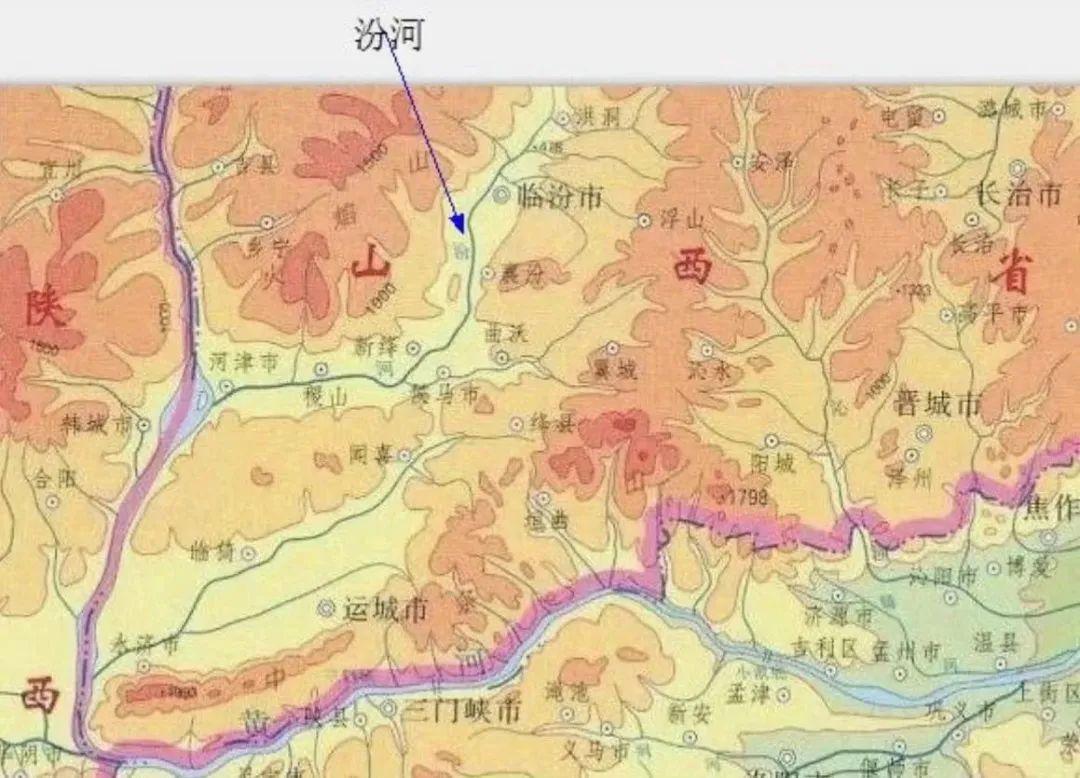

汾渭地堑系是由现今的渭河盆地、运城盆地、临汾盆地、太原盆地、忻定盆地、大同盆地共同组成,全长1000余公里,是横跨陕西、山西两省的一个新生代断陷盆地。

汾渭地堑系新生代早期(65-800万年)的演化,主要受控于中国东部的滨太平洋构造域,仅在渭河盆地、运城盆地局部地区形成断裂沉积。

随后,随着印度板块与欧亚板块的碰撞拼合,青藏高原隆升,汾渭地堑系的演化由早期受东部滨太平洋构造域的控制,转化为受西部青藏高原隆升扩展的制约。

新生代中新世晚期(约800万年),青藏高原向东北方向的隆升扩展,影响到了鄂尔多斯盆地高原西部的宁夏一带,在强大的推挤作用下引起了鄂尔多斯盆地的逆时针旋转,汾渭地堑系中的临汾盆地、太原盆地、忻定盆地、大同盆地在这种旋转拉张力的作用下开始接受沉积。运城盐湖的前身三门古湖就在该时期形成。

三门古湖形成与消亡

新近纪上新世,大约500万年左右,青藏高原向东北方向的隆升扩展变得更为强烈,宁夏一带的六盘山、天景山、烟筒山、大罗山都在该时期强烈隆升。

由于这种巨大推挤作用力的远程效应,在如今的晋、陕、豫交界处,形成了一个大约3万平方千米的古湖。主要包括陕西省的关中地区、山西省的运城-临汾地区和河南省的三门峡-灵宝地区。

这个古湖之所以命名为“三门古湖”,主要是由于1918年我国著名地质学家丁文江先生在河南省三门峡附近进行地质考察时,发现了一套岩性为黏土、亚黏土和砂层等叠置在一起的湖相地层。丁文江先生就以首次发现地——三门峡作为这套地层的名称,后续地质工作者就将这个时期地质历史上的湖泊称作三门古湖。

此后,这套湖相地层相继在陕西关中地区,山西运城-临汾地区发现,三门古湖的面貌逐步清晰。

地质工作者根据野外考察和钻井等资料,认为三门古湖曾经有过三个沉积中心:一在西安之西,一在渭南之北,另一个在运城之南。

当时,这三个沉积中心的湖水深度都很大,所形成的沉积物厚度可达千米。三门古湖鼎盛时期,在古湖周边地区曾经生活过三门马、斑鹿、大角鹿、羚羊、中国野牛、犀牛、剑齿象、鬣狗、水牛等大型哺乳动物,兰田、西侯度这些古人类遗址都围绕着三门古湖相继被发现,体现了一种古人类与动物和谐共度的生机勃勃的自然生态景观。

第四纪早更新世初期(约125万年),青藏高原向东北方向的扩展达到了高峰期,在强大的推挤作用力下,中条山开始强烈隆升,三门峡峡谷形成,黄河开始初始贯通三门峡进入下游华北平原,东流入海,三门古湖逐步消亡。

直至第四纪早更新世末期(约70万年),黄河完全贯通三门峡,三门古湖彻底消亡,湖水仅仅在现今的运城盐湖及陕西卤阳湖一带残存。运城盐湖的雏形开始形成,但由于古汾河流经运城盆地,运城盐湖尚处于开放体系,封闭的盐湖尚未形成。

汾河改道与运城盐湖形成

运城盆地主要由峨嵋台地、涑水平原、栲栳塬和鸣条岗隆起四个次级构造地貌单元构成。

运城盐湖位于涑水平原南侧,紧邻中条山北缘。

晚更新世中期(约7万年)以前,古汾河在稷王山与孤山之间、隘口与礼元镇之间有两条古河道越过峨嵋台地流经运城盆地,经过永济一带注入黄河,形成了巨厚的河口坝沉积。如今的永济栲栳塬表层黄土之下的厚层河道沙沉积,就是古汾河注入黄河的历史见证。

晚更新世中期(约7万年)之后,受青藏高原新的一期隆升扩展引起地壳运动的影响,峨嵋台地与鸣条岗东北方向相继发生隆升,古汾河流域彻底退出运城盆地的涑水平原,在峨嵋台地以北的万荣县荣河镇庙前村汇入黄河。

运城盐湖由原来的开放体系彻底过渡为封闭体系。加之中条山北缘断裂的强烈活动,在北靠运城市七里岗、四十里岗,南依中条山,东至安邑,西至解州,东西长20-35公里,南北宽3-5公里,总面积130平方公里的范围内,形成周围高,中间低的断陷洼地,运城盐湖最终形成。

运城盐湖有三个不同层位的岩矿体,深部矿体形成于晚更新世早中期(约7-14万年),位于盐湖东段的界村附近;浅部矿体形成于晚更新世晚期至全新世(7万年以来),分布在原盐化五厂和小李村一线。

矿体由深到浅,由东向西迁移,可以推断晚更新世以来,盐湖沉降中心沿着中条山北缘一线发生了由东向西的迁移,这种迁移可能是由于中条山北缘断裂的分段活动性造成的。

运城盐湖是区域构造运动的产物,见证了中国大陆新生代以来构造地貌的巨变,必将成为地质学家研究中国大陆新生代构造气候演变的学术摇篮。

地质专家的专业解读,让我们对运城盐湖有了更加清晰的认知,也愈加感受到了水系调研的重要性和科学保护盐湖的必要性。

1、凡本网注明"来源:运城公益网"的所有作品,版权均属于运城公益网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:运城公益网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明"来源:XXX(非运城公益网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3、如因新闻稿件和图片作品的内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15个工作日内告知我方。

4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。